フラゴナール「ぶらんこ」の一部

![]()

交流の一コマに昔あそびを入れることで、お年よりが子どもたちに遊びを伝え、双方向の交流の場面をつくることができます。

(1)おはじき

なつかしい<おはじき>で遊んでみませんか

(2)お手玉

世代間で気軽に遊べる<お手玉>に挑戦!

自分のお手玉を創ってみると楽しいですよ。

(3)ベエゴマ

おじいちゃんにベエゴマを教えてもらいながら遊んでみませんか。コ

ツや技はおじいちゃんならではの技術です。ぜひ直接教えてもらって楽

しみましょう!

(4)かんま

リサイクル! 空き缶をつかって<かんま>を作ります。竹馬の感覚

で、昔はかけっこだってやったんですよ!おじいさんやおばあさんに

教えてもらいながら作ってみましょう。

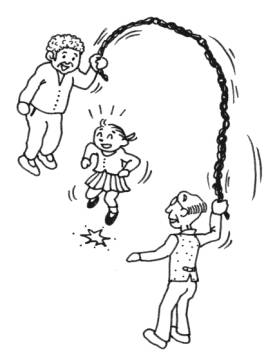

(5)縄跳び

自転車のチューブを使って縄跳びを作ってみよう。大縄跳びでみんな

は何回遊んで飛べるかな?

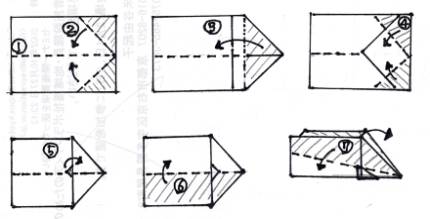

(6)紙ヒコーキ

自分で作る、自分で飛ばす!形や素材によって飛び方が変化する紙ヒ

コーキは力を入れなくてちょっとしたコツで遠くへ飛ばすことができます。 ぜひオリジナルヒコーキを飛ばしてみて

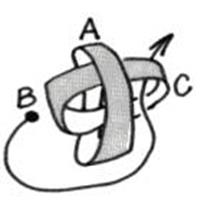

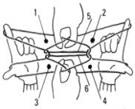

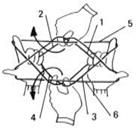

(7)あやとり

指先の運動になる“あやとり”は女性だけてなく、男性の方へのお勧めの

春の草花で遊ぼう!

(8)春の草花で遊ぼう!

身近な草花を工夫していろいろな遊びをしてましょう。おじいちゃん、

おばあちゃんは大先輩ですよ。子どもの頃によく作ったものや、楽しい

思い出などを聞きながら一緒に楽しんでみましょう。

なつかし遊び

![]()

おはじき

ガラス玉をつぶしたような平べったいおはじき。透明やミルク色の中に、赤や青やいろんな色が

入ったきれいなおはじきは、女の子の宝物でした。お菓子の缶やびんの中に集めたちょっと不揃

いで、やわらかにまあるいおはじきは眺めているだけでも楽しかったものです。

おはじきの歴史

指ではじいて遊ぶことから「御弾き(おはじき)」という名前がつきました。古くは小石を用いたので

、石弾<いしはじ>きとも呼ばれます。

古代中国魏の時代に生まれ、日本には奈良朝時代に渡来したらしく、平安朝時代には宮廷でもて遊ばれていたことが『源氏物語』に、平安朝中期には『宇津保物語』に石はじき遊びが大人たちの間で行なわれていたことが描かれています。

それが江戸時代に入ると、女の子の遊びとなり細螺<きさご>(ニシキウズ科の巻き貝)の貝殻が使われだしました。その貝殻は彩色されておもちゃとなり、「キサゴ」がなまった「キシャゴ」という名前は、おはじきの代名詞として今でも一部の地域で親しまれています

。

。

ガラス製のおはじきが普及したのは、1902(明治35)年頃からのことです。

単純な遊びですが、はじく指の力加減が微妙で、当たると思ったところに飛ばなかったり、方向がずれたり、勢いがよすぎて他の玉にまで当たったりしておもしろいですよ。

参考:日本人形玩具辞典 斉藤良輔 編

(株)東京堂出版 発行

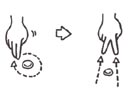

遊び方

1.各自が同じ数のおはじきを出し合い、はじく順番を決める。

2.おはじきを全部手にとり、テーブル上にちらばせる。

3.どれとどれを当てるのかを決めたら、2つのおはじきの真ん中に指で線を引く。(このとき、おはじ

きに触れないようにする。もし、触ってしまったら、自分の番は終わり。)

4.うまく触れずに真ん中に線を引けたら、決めたおはじきをねらって、1つのおはじきを指ではじく。

ねらったおはじきに当たったら、また指で線を引き、触らずに引けたら、2つのおはじきの好きなほう

を自分のものにできる。

5.ねらったものに当たらなかったり、線を引くときに触ってしまったり、失敗をするまで自分の番を続けられる。

6.最後に1個残ったものは、目を閉じて、絵のように人さし指と中指でおはじきの周りを2回まわし、

2本の指を開いて、おはじきに触れないように抜く。おはじきを多く集めた人が勝ち。

その遊び方以外に、「中抜き」(?)という遊び方もありました

片手いっぱいに握ったおはじきをテーブルや畳の上に投げ広げます。その中から、二つを「門」として決めます。その門を通して、出来るだけたくさんのおはじきをはじいてくぐらせます。はじいて通したおはじきがお互いに当たってもかまわないのですが、まだ門を通っていないおはじきに当たったらアウトです。たくさんのおはじきを通して、最後に門の役の二つのおはじきをはじいて当てます。きちんと当たれば、通したおはじきは全部もらえるのです。

<おはじき>をご紹介します

作戦を考えながら、目標となるおはじきを決め、次の展開が有利になるようにはじく力を加減する。おはじきは、意外と奥の深い遊びです。"おはじき"と聞いて、懐かしく思ってくれる方はとても多いと思います。それだけ楽しまれていた遊びですから、ルールもいろいろ。今回は群馬県足利市で育った方から教えてもらった遊び方をご紹介します。

足利流のやり方を楽しんでくださってもいいですし、これを呼び水にして、皆さんの地域でやられていた楽しみ方を引き出してみてください。

久しぶりに挑戦する、または初めてやる(子どもさんなど)場合は、最初からルール通りにやらなくても大丈夫。うまくはじけるようになってきたら、だんだんルールを難しくしていきましょう。まずは「楽しい」と思ってもらえることが大切です。

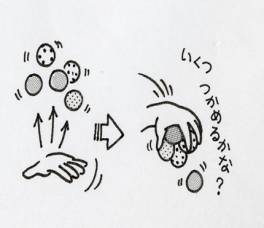

○遊び方を紹介しましょう。

<1>おはじきを一カ所に集めます

おはじきの数は、人数掛ける5個ぐらいが目安です。 例:3人の場合は15個

<2> おはじきをチラシます

おはじきを手で覆い、手の小指側のヘリへ押し出すようにして、おはじきをチラシます。 さあ、ここからが本番!

<3> 2つを選んで当てます

ジャンケンで勝った人から始めます。広がったおはじきの中から2つ選んで当てます。3回続けて当てることができると、1つもらます。 ポイント:最初にあてやすいおはじきを選ぶといいですよ。

親指のツメではじく。

横にあるおはじきをねらうときに、自分が動かなくてもOK。

遊び方

1、ルールの説明。

<4> 失敗したら交代です

おはじきが当たらなかったり、当たってもくっついてしまったり、間に指が通らない時は次の人に交

代です。

<5> 最後は?

全部獲っていくと、最後に2つ残ります。最後の2つは、6回つづ続けて当てないといけません。でも6回つづくと2つとももらえますは○○さんから始めましょう。 ないので、皆さん頑張ってみて下さい。

最初は、人差し指のツメではじけるように練習しましょう。

注意!

○おはじきを当てるときの注意

狙ったおはじき同士の間に自分の指を通してから当てます。狭すぎる=指が通らないものは当てられません。必ず指が通るかを確かめてから始めましょう。

○おはじきを当てたあとの注意

狙った1つのおはじきに当たると、おはじきが動いて間が開きます。その間にも自分の指がまた通れば成功となります。通らないと失敗となり、次の人へ!

こんな歌を歌いながら楽しもう

♪いちじく ♪にんじん ♪さんしょ ♪しいたけ

♪ごぼう ♪むかご ♪ななくさ♪♪♪

さいしょにあてたときは「いちじく」、つぎにてたら「にんじん」…つづけておはじきをとっていきます

気をつけて

うまく通るかな

うまく通るかな

おねぼうさん

最初におはじきをチラシたとき、はじめからくっついているおはじきはおねぼうさんといって、場からぬかします。くっつかないように散らしましょうやつあたり

狙ったおはじき以外の、まわりのおはじきに当たってしまったら、やつあたりといって交代になります。

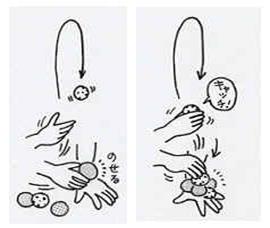

<お手玉>をご紹介します。

今回は世代間で気軽に楽しめる<お手玉>をご紹介します。いろいろな遊び方があります。地域や時

代によっても様々ですので、ぜひ身近な高齢者の方に教えてもらってたくさんの遊び方を体験しましょう

縦回し・・・2つ使う、片手回し

○まずは練習!

片手に2つ持ち、1つのお手玉を投げ上げ、それを受け、今度はさっき投げたものと違うほうのお手玉を投げ上げます。この動作を繰り返します。

○さあ、縦回しに挑戦!

片手に2つ持ち、1つのお手玉を投げ上げ、それが落ちてくる前にもう1つのお手玉を投げ上げます。前か

ら後ろに円を描くように回して投げます。慣れてきたら歌にあわせてやってみましょう

★教えてもらおう!一緒に楽しもう!

高齢者のなかには、お手玉が得意だった方がいらっしゃるはずです。思わず「わ~」と感動してしまうほど上手な方もいますので、ぜひ教えてもらってくださいね。

こんな歌を歌いながらやってみましょう!

♪一番はじめは一の宮 ♪二は日光の東照宮

♪三は佐倉の宗五郎 ♪四はまた信濃の善光寺

♪五つ出雲の大社 ♪六つ村々鎮守森

♪七つ成田の不動様 ♪八つ大和の八大仏殿

♪九つ高野の弘法大師 ♪十で東京泉岳寺

「一番はじめは」というお手玉の歌です。地方よっては多少歌詞が異なりますので、ご自分の地域の歌を調べてみる

3つ回し

右手に2つ、左手に1つ持ち、始めます。

<2>上にあげたお手玉が落ちてくる前に、右手のもう1つのお手玉を投げ上げ、

<3>落ちてきたお手玉は左手で受けます。?これを続けます。手に2つ持ち、1つのお手玉を投げ上げ、それを受け、今

度はさっき投げたものと違うほうのお手玉を投げ上げます。この動作を繰り返します。

ポイント

投げ上げる場合は、(受け取りやすい位置に)なるべく高く上げると、手の甲にのせる時間がつくれます。

お手のせ(よせ玉遊び) 4~5つ使うが場合

<1>

1つのお手玉を上に投げあげている間に、その手で落ちているお手玉を1つとり、素早く床についた片方の手の甲にのせ、さらに投げたお手玉を落とさないように受けます。

左手にのせたお手玉はそのままにしておきます

<2>

親玉を上げて続けて、2つ、3つと行い、床のお手玉4つをすべて左手の手の甲にのせていきます。

<3>

親玉以外のお手玉を全部、左の甲にのせ、親玉を最後にキャッチして終わりです

応 用

<3>で親玉をキャッチしたら、そのお手玉を左手の甲にのせます。(全てのお手玉が左手の甲にのったことになります)

左手の甲のお手玉5つを一度に投げ上げ、左手でまとめてつかみ取ります。

落とさず5つつかめかどうか挑戦してください。

![]()

おじいちゃんが先生!

<ベエゴマ>をご紹介します。

か? とかく男性の高齢者が楽しめる遊びって少ないですよね。 そこで今回は、おじいちゃんたちが子

どものころに遊んだ、遊びの定番!"ベエゴマ"をご紹介します。ベエゴマを見たおじいちゃんたちは、何

だかとってもイキイキしてきます。

◎昔の回想を楽しみながら、ベエゴマの思い出を引き出してみましょう!

★例えば、お手玉、おはじき、けん玉といった昔遊びの道具から「ベエゴマ」を連想してらいましょう。

「このほかに子どもの頃はどんな遊びをしましたか?」「どんな遊びが好きでしたか?」など、いろいろな遊びを聞きながら連想してもらいましょう 。

‘一斗樽‘も昔の味噌や醤油づくりだけでなく、ベエゴマの「床」を作ったという話につながるかもしれません。昔の布製の学生鞄もベエゴマ遊びで使ったそうですよ。

★ベエゴマの話題が出たら、実際に「ベエゴマ」にさわってもらいましょう。

遊び方は高齢者のほうがよく知っていますのでいろいろな話を共有してみましょう例えば、お手玉、おはじき、けん玉といった昔遊びの道具から「ベエゴマ」を連想してらいましょう。

★コツなども教えてもらいながら進めましょう。

「これはどうやって遊ぶんですか?」「巻き方が難しいですね。どうやって巻くといいですか?」など分からないところはどんどん教えてもらいましょう。

★慣れてきたら対戦してみましょう 。

投げ方やコツを教えてもらったら対戦してみましょう。ルールや勝敗は高齢者にお任せして、援助者はサポートしながら楽しく進めましょう。聞きながらすすめられるので大丈夫です!

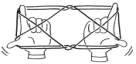

一般的な遊び方は

「ニンガラ」または「床入れ」

二人で行う遊びです。<男巻き>または<女巻き>といわれる巻き方でひもをベエゴマに巻きつけ、二

人が同時にベエゴマを床(とこ)に投げ入れます。 相手のベエゴマをはじき飛ばしたほうが勝ちとなります。

<女巻き>

紐の長さは60cm位。ベーゴマの先端を中心に結び目をわたし、結び目の外側に紐を巻いていきます。

コマのななめのところすべてに紐を巻きつけたら、裏返して、そして放り投げるようにコマを回します。ひ

もが思うように巻けないときには、ひもを濡らすと巻きやすくなりますよ

<床(とこ)>

遊び方バケツなどにゴザや厚手のシートをけて中央にへこみを作ります。これを「とこ」と言います。この上でベーゴマを回して遊びます。

●聞いてみると楽しいよ!

遊び方や呼び方は各地域によってさまざまですので、ぜひ高齢者が育った地域のベエゴマの遊び方を聞いてみましょう!

おじちゃんが子どもたちに教えるときのポイント!

おじいちゃんと子どもたちが接する機会があったら、ぜひベエゴマをやってみてくださいね。おじいちゃ

んは熱心に教えてくれますよ。

そんな時、「○○が難しかったので、詳しく教えてあげると分かりやすいかもしれませんよ」など、ポイン

トを確認、整理しておくと自信を持って教えてくれるでしょう。

ポイント1 ベエゴマの持ち方

小指に余ったヒモを巻きつけ、親指、人差し指、中指の3本でコマをかぶせるように持ちます。

(*他にもいろいろな持ち方もあるようなので聞いてみましょう)

ポイント2 投げ方と、引き戻し方

コマはぶれないようにしっかり持ちます。地面と平行に構え、ひじをまっすぐ伸ばすようにしながら押し

出して投げ込み、コマを放すと同時に手首のスナップを利かせて「クッ!」と引き戻します。このタイミン

グは練習して感をつかむようにアドバイスしましょう。

ポイント3 楽しく遊ぼう 何回まわるかな?

最初はコマを対戦させられずにあきてしまう子どももいるので、「何秒回ったか、競争しよう」など、遊び

感覚でコツをつかむように興味を向けましょう。

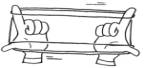

![]()

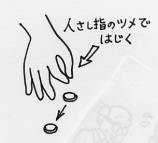

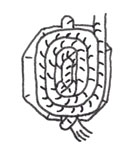

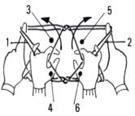

かんま

空き缶を使って作るリサイクル!廃材を使って<昔の遊びを再現しよう>

<かんま>をご紹介します

今は、何でもある時代。縄跳びや竹馬なども市販されています。昔はみんな自分で遊び道具を作って

いました。物のない中でいろいろな工夫をして楽しむことにかけては、おじいちゃんおばあちゃんたちは大

先輩です。今回は空き缶を使って、昔なつかしい遊びを再現してみましょう

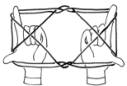

足が乗るくらいの大きさの缶に穴を1つあけ、ヒモを通します。 穴をあける位置を決めたら、釘を当て、

かなづちでたたいてあけます。左右、同じ位置にあけるようにして作ります。遊び方を聞いてみましょう!

用意するもの

・空き缶2コ (同じ大きさ、同じ高さがいいです)

・ひも(2メートルくらいを1本)

・太い釘

・かなづち

①穴の開け方

足が乗るくらいの缶を選びます。

缶の縁から1~2cmくらいのところに一箇所空けます。

(自分が乗りやすい位置を探してネ)

②ひもの長さ

だいたい、二つ缶の穴に通して、乗ったときに腰の位置にヒモがくる程度。 手に1~2巻きして持つを安定するので長さは調整してみましょう。

③ひもの通し方

ひもを通して、缶の裏で結ぶ。引っ張っても抜けないように、ひものはし大きい目で結びましょう。

遊び方

1 はだしになり、親指を人差し指にヒモを挟んで、ヒモをしっかり持ち、ピンと張ます。

2 歩くときは、ヒモを引っ張り缶を引き上げて足を同時に持ち上げます。

3 足を下ろすときも、ヒモを軽く引っ張って、缶と足が離れないようにすることがポイントです。

●実際に高齢者の方が行うのは難しいですが、子どもたちとの交流の場で、作り方や遊び方、さらに昔の暮らしなどを教えてもらってみてはいかがですか!

今回紹介したものほんの一例です。遊び方やルールはお使いいただく方の工夫しだいで広がります。

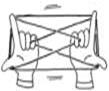

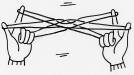

![]()

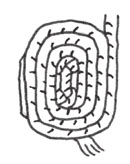

なわとび

リサイクル!

廃材を使って<昔の遊びを再現しよう>

自転車のチューブを使って作る

<縄跳び>をご紹介します

今は、何でもある時代。縄跳びや竹馬なども市販されています。昔はみんな自分で遊び道具を作って

いました。物のない中でいろいろな工夫をして楽しむことにかけては、おじいちゃんおばあちゃんたちは大

先輩です。今回は自転車のチューブを使って、昔なつかしい遊びを再現してみましょう。

自転車のチューブはタイヤの中に入っているものです。パンクするとチューブの部分を修理しますが、

磨耗がひどく古くなったものを昔は切ってつないで、大縄跳びにして遊んでいました。さあ、みんなで遊

んでみましょう!

用意するもの

自転車のチューブ(自転車屋さんで譲ってもらいましょう)

・はさみ

・石鹸、洗剤(チューブを洗うため)

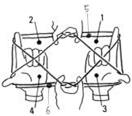

1.チューブを洗剤で汚れをおとします

きれいに洗わないと臭いでので面倒でもしっかり洗いましょう。

2.ハサミで輪切り(1cm位)に切ります

チューブは円系なので、外側から中心に向かって切ると、内側は少し細めになります。

3.1つ1つの輪をつないで、大繩とびを作ります

2つ輪を十の字に重ねます。 Bを(Aの外側を通って)Cの方へ持っていき、Cの下から上へ出し、BとAを引っ張ります。つないで、大繩とびを作ります。

これをつなげて大きな縄にしていきます。

●実際に高齢者の方が行うのは難しいですが、子どもたちとの交流の場で、作り方や遊び方、さらに昔の暮らしなどを教えてもらってみてはいかがですか!

今回紹介したものほんの一例です。遊び方やルールはお使いいただく方の工夫しだいで広がります。

![]()

楽しく飛ばしながら、自然に体を動かします!

<紙ヒコーキ>をご紹介します

昔、紙ヒコーキは遊びの定番でした。型によって飛び方もかわり、ちょっとした工夫で飛び方を変えられるのも魅力です。自分で作ることでとっても愛着が湧きますよ。遊び方もいろいろ!飛んだ距離を比べたり、滞空時間を比べたり、また、何回で的に着くかというゴルフのようなゲームもできます。是非いろいろな形の紙ヒコーキをつくって遊んでみましょう。

へそ型ヒコーキの作り方

① 中心に折り目をつけておく。

② 中心線に向けて三角に折る。

③ 三角形の底辺から1.5cmくらいあけたところで折る。

④ 中心に向かって三角形に折る。

⑤ へそ(三角に出ている)ところを折り返す。

⑥ へそが外側になるように二つに折る

⑦ 両方の翼を広げる。

(広げ方によって飛び方も変わる)

作り方や遊び方を聞いてみましょう!

「紙ヒコーキで遊んだことはありますか?」

「折り方によって飛び方も違うんですね。」など、高齢者と話をしながら昔の紙ヒコーキの折り方のコツや

遊び方を聞いてみましょう。

類:

へそ型飛行機、

ロケット飛行機、

イカ飛行機、

ツバメ飛行機、

トンビ飛行機など

紙ヒコーキの遊び方

飛ばし方をマスターすればいろいろな遊び方ができます。 まずは飛ばすコツをつかみましょう。

Step1:

飛ばすことに慣れましょう!

まずは真っ直ぐ、遠くへ飛ばすなど、感覚を身に付けましょう。

1 遠くへ飛ばす

力を入れなくとも、投げる角度や手を離すタイミングなどによっても十分遠くへ飛んできますよ。やや上

方向に向けて飛ばしてみましょう。

2 長く飛ばす

(滞空時間を長くする)

紙ヒコーキの種類によって変わってきます。いろいろな機種の紙ヒコーキを作って試してみましょう

Step2: 的に向かってアプローチ!

オリジナルのヒコーキで対

飛ばすことにある程度慣れてきたら、今度はゴルフのように、異なる機種の紙ヒコーキや同じ機種の飛び方の違う紙ヒコーキを使い分けゴールを目指して遊んでみましょう。距離や的へのアプローチを考えて、自分でいくつかの種類の紙ヒコーキを作って挑戦します。 真っ直ぐ飛ばす、遠くに飛ばすときは<ロケット型>や<イカ型>が向いていますよ。また翼の角度や素材の重さなどによっても飛び方はさまざまなですので是非工夫して作ってみましょう。

★屋外でも楽しめますよ!

公園の鉄棒の下をくぐらせたり、木と木の間を通過させたり・・・・。いろいろなものが的に変身!屋外で

すと自然の風の力も加わり意外な方向へ飛んでいくこともありますので、また違った楽しさを味わうこと

ができますよ。

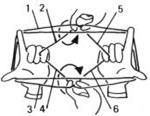

![]()

指の運動! いろんな形に挑戦しよう

今回は<あやとり>をご紹介します。

輪にした"ひも"で形を作って遊ぶ"あやとり"は、指関節を動かす気軽な遊びです。女性だけでなく、

ぜひ男性にも「指先の運動だよ!」と勧めてみましょう。

◎ひもは、毛糸など、太くてしなやかなものを輪にします。140cmくらい。

”あやとり”は、1人で形を作る、2人で交互にとっていく、何人かで順番にとっていくなどの遊び方があ

ります。慣れてくると速さを競ったりもします。 今回は、"2人あやとり"を紹介します。 おじいちゃん、

おばあちゃんからいろいろなとり方を教えてもらってもよし、."あやとり"をきっかけにいろんな思い出話を

してもらうのもいいでしょう。

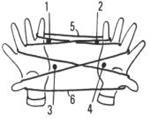

2人あやとり

2人でどこまでつづけられるかな?

高齢者と介護者で、子どもとの交流にも最適です!で行う遊びです。

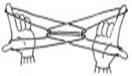

<イ>

手の親指と小指に糸をかけてから、両手を左右にひらく。左手の糸を右手の中指でとり、同じように、右

手の糸を左手の中指でとる(はじめの形)。

<ロ>

右手の人差し指と親指で1と2をつまみ、左手の人差し指と親指で3と4をつまんだまま、1と2は6を、

3と4は5を引っかけて(交差させてとり)、左右へ引きます。=川になる。

*指が下向きになってるので次がとりにくい場合は手首 を返して上へ向ける。

右手の小指で①をひっかけ左手の小指で2をひっかけたまま、それぞれの親指と人差し指で3と4の下をくぐり上へ突き上げるように開く。=橋になる

<ハ>

右手の人差し指と親指で1、2をつまみ、左手の人差し指と親指で3、4をつまみ、5と6の内側から入れて

そのまま外側へ開く=たすきになる。

<ニ>

、2と3、4をそれぞれ親指と人差し指で上からつまみ、つまんだまま5と6の上から下をくぐらせ上へ突き

上げる。

1と2と3と4をそれぞれ親指と人差し指でつまみ、つまんだまま5と6の間を下から上へ突き出し指を開

く。

<ホ>

1、2と3、4をそれぞれ親指と人差し指でつまみ、つまんだまま5と6の間を下から上へ突き出し指を開く。

両端の1は左手、2は右手の小指にかけたまま、左手は3、4を右手は5、6をはさみそのまま上へ突き上げ

る。

<ヘ>

1、2と3、4をそれぞれ親指と人差し指でつまみ少し横へ移動させる。5と6ができるので、つまんだまま

5と6の下をくぐらせ上へ突き上げる。=川になる(ロ)。 ハから繰り返す。

あやとり”の参考ホームページ

http://www1.odn.ne.jp/asobo/6201.htm

http://www9.plala.or.jp/kaz-ooi/ayatori/ayatori.htm

皆さんの地域ならではの遊び方が出てきたら、ぜひ教えてください。ホームページに掲載して、他の地域の方々と共有したいと思います。

fukushi.s@recreation.or.jp までお願いします。

今回紹介したものほんの一例です。

![]()

懐かしい遊びで回想を楽しもう!

<春の草花で遊ぼう>

春になると野山だけではなく、公園や道端などにも様々な草花が出てきます。子どもの頃、今のように

遊び道具がなかったおじいちゃん、おばあちゃんは、身近な草木や廃材などを工夫していろいろな遊びを

しました。

今回は、昔よく遊ばれていた代表的な草花の遊びを通して、子どもの頃の楽しかった思い出や得意だ

った遊びなどを聞き、一緒に楽しんでみる遊びの提案です

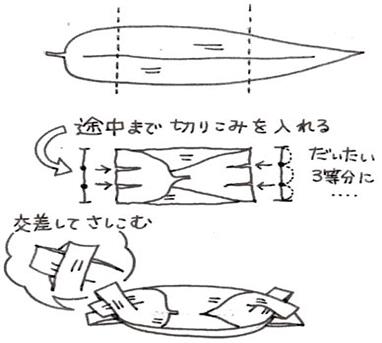

●笹舟を作ろう!

① 笹の葉を中心へ向かって両端から折り曲げます。

② 折ったまま筋にそって中心に向かって切り込みを入れます。だいたい3等分になるようにします。※

最後まで入れず途中までで止めます。

③ 切り込みを入れた筋の片端の輪にもう一方の端を入れます。(交差させて止まるようにします)

④ 反対側も同じように交差させます。いくなどの遊び方があります。慣れてくると速さを競ったりもしま

す。

※川に浮かべ、沈没しないで目的地まで早くたどり着くかを競争します。施設などでは、桶などに浮かべ

てながら昔の思い出話をきいてみるのもいいでしょう。それぞれに、作り方にも工夫や思い出があるかも

知れませんよ!

シロツメ草の冠はおばあちゃんが子どものころによく作ったものです。

「シロツメ草はどんなところに咲いていましたか?」「よく摘みに行った場所はどこでしたか?」などの言葉かけをして、子どものころの楽しかった思い出話を聞きながら作ってみましょう。

※シロツメクサの花のついた茎を3~5本束ねて、新しい茎を1本(または2本)ずつ編みたながら編み上げていきます。(茎はなるべく根元のほうから取り、できるだけ長く使うと編みやすいです)

①十文字に交差させ、上になった茎を一周させて横の茎に添わせます。

●葉っぱ飛ばし

1ススキやカラスムギなど長めの葉脈のしっかりしたの葉を使います。

①真ん中の筋を残して葉を下に裂きます。

②垂れ下がった葉を左手の親指と人差し指で挟みます。真ん中の芯が前へ突き出ている状態になりま

す。右手で下に下がった葉を"シュー"を引っ張ると芯だけが飛んでいきます。遠く飛ばすコツなどを探

してみましょう。

●松葉で相撲

松の葉を2本用意します。松葉を交差させ、"セーノ"でお互いに引っ張ります。切れたほうが負けとなり

ます。切れにくい松葉を探すのが勝敗のポイント! さて何人勝ち抜けるかな! 座ったままでも楽しめる

遊びですよ。