(左)ブーグロー「芸術と文学のミューズ」

(右)アングル「ドーソンヴィル伯爵夫人」

沖縄における在宅百歳老人の生活と介護に関する研究

生活自立例と寝たきり例の比較

塚本惠1) 小川なお子1)

金城利香1) 當山冨士子1)

大川嶺子1) 玉代勢良江1) 秋坂真史2)

この研究の目的は、最長寿県沖縄の百歳老人の生活実態を調査し、超高齢になるまで健康で在宅で生活できる可能性とその要因を探ることにある。沖縄本島の在宅百歳老人15人を対象に訪問面接調査を行い、生活自立群と寝たきり群に分けて, 生活機能と介護の側面から比較分析し、次の結果を得た。

1)障害老人の日常生活自立度判定基準で評価した結果、対象老人の4割が生活自立レベル(生活自立群に分類)で、6割が準寝たきりと寝たきりレベル(寝たきり群と分類)だった。

2)生活自立群では、基本的ADLとコミュニケーションADLが極めて高く、認知機能はMMSEの平均得点22.3で、社会活動度も高かった。しかし手段的ADLでは買い物、食事の準備、家事の項目で自立度が低く、全員見守り程度の介護を受けていた。

3)寝たきり群では、基本的ADL、コミュニケーションADLは生活自立群に比較し機能低下が著明で、全員が半介助以上の介護を必要としていた。認知能力では4人に明らかな痴呆が認められたが問題行動の頻度は少なかった。

4)明らかな痴呆を除いた寝たきり群の主観的幸福感は生活自立群と同程度に高かった。その要因として,

介護を受けるに至るまでの健康で自立した生活の長さと, 現在も保たれている対人交流との関連性が示唆された。

5)在宅生活維持を可能とするには、老人側の要因として、身体的に健康である、基本的ADLを含む包括的生活機能のレベル低下が重度ではない、さらには痴呆による問題行動が少ないこと、介護上の要因として、介護の代替者がいる、介護に対し肯定的で積極的である、訪問看護その他の介護サービスによる支援が受けられることなどが示唆された。

キーワード:百歳老人、在宅生活、生活機能、介護、主観的幸福感

1)沖縄県立看護大学

2)茨城大学教育学部

I 緒言

我が国の平均寿命は伸び、超高齢社会を目前にして要介護高齢者の増加という課題を抱えている。沖縄県は長寿県として知られ、特に百歳以上の老人(以下百歳老人と略す)の比率が最も高い。その中で百歳老人を対象とした長寿の要因に関する研究が数多くなされてきたが、超高齢でも在宅生活が維持できている要因に関して包括的に検討したものは殆ど見当たらない。そこで今回沖縄本島の在宅の百歳老人を対象に面接調査を行い、生活機能と介護の側面から分析したので報告する。

II 研究方法

1. 調査対象者

面接調査に協力が得られた沖縄本島内の在宅百歳老人15人とその主介護者。ただし、対象は、共同研究者の医師が検診等で関わりを持ってきた地域の住民から得た。

2. 調査方法

1回目は、平成11年8~9月に医師による訪問検診に同行して面接聞き取り調査を実施し、平成12年1~6月に再訪問して2回目の調査を行った。

3. 調査内容

調査項目は、百歳老人については、属性、家族との同居状況、介護者の有無、生活歴、既往歴、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準、基本的ADL(Barthel Index)(Mahoney

& Barthel : 1965)、コミュニケーションADL(江藤:1992)、手段的 ADL(IADL)尺度(Lawton & Brody : 1969)、視力、聴力、Mini-Mental State Examination(MMSE)(Folstein, et al. : 1975)、痴呆による問題行動(要介護認定調査票より)、PGC モラールスケール(改訂版)(The Philadelphia Geriatric

Center Morale Scale, Lawton: 1975)、レクリエーション活動(以下レク活動と略す)への参加、役割や仕事の有無、友人や親しい人の有無、別居家族の面会の有無、在宅支援サービスの利用希望及び利用の実際である。

主介護者については対象老人との続柄、年齢、副介護者の有無、介護期間、介護負担感(主観的負担感スケール、中谷ら:1994)、介護上困っていることである。

2. 分析方法

対象老人を障害老人の日常生活自立度判定基準によって、生活自立(ランク J)を生活自立群、準寝たきり(ランク A)と寝たきり(ランク B および C)を寝たきり群として2群に分類し、身体的・精神的・社会的機能の側面から比較した。次に介護の側面を加えて比較検討し、在宅生活を可能としている要因について分析した。なお生活機能の数量的評価は第1回調査時のものを用いた。

III 結果

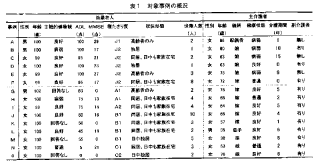

1. 対象老人と主介護者の概況(表1)

対象老人は男性3人、女性12人で、年齢は平均99.9歳だった。健康状態は、検診(血液生化学、血算等の血液検査および ECG)の結果、血液検査では軽度の低蛋白や貧血が認められたり、ECG上心筋の虚血や不整脈が認められた者がいたが、新たな治療の必要性を指摘された者はいなかった。主観的健康観への返答は、良好が9人、普通1人、病弱2人、回答なし3人だった。ADLの状況は障害老人の日常生活自立度判定基準で、ランクJ:6人、ランクA:3人、ランクB:4人、ランクC:2人であり、生活自立群6人、寝たきり群9人に分類された。

精神的機能についてみると、MMSEはコミュニケーション能力低下や痴呆のために検査不可能だった者(0点)から満点に近い29点の者まで得点に開きが見られた。居住形態は、独居の2例以外は、老夫婦二人暮らしの1例を含め、全員が、全日あるいは夜間のみであっても家族と同居しており、独居の2例も近くに家族が住んでいた。世帯人数は平均3.5人だった。主介護者については、1名を除きすべて女性、平均年齢は64.7歳、対象老人との続柄は嫁と娘が同数の6人ずつで大半を占めた。健康状態は自己評価で4人が病弱、他は普通から良好の状態、平均介護期間は5.1年だった。

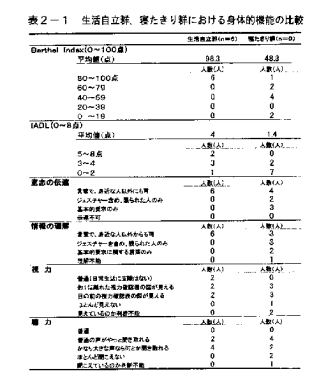

2. 生活自立群と寝たきり群による身体的機能の比較

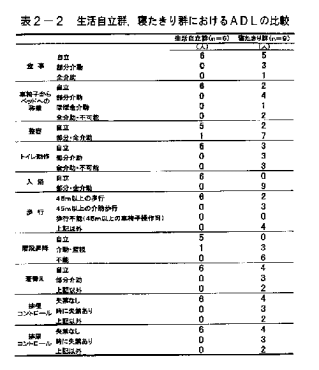

(表2-1)

身体的機能のうち基本的ADLはBarthel Index による評価で、生活自立群は平均得点が98.3点(最低95点、最高100点)で満点に近かった。 寝たきり群では平均得点は48.3点だった。Barthel Index 得点では60以上では自立度が高く、40以下になると重症の障害になり、20以下では ADL は全介助状態になっていると報告されている (1)が、寝たきり群では、60~80が3人で、40~59が4人、0~39が2人で、この人数は寝たきり度で分類したランクA、B、Cの人数と符合していた。Barthel Index の内訳と得点については表2-2に示す。生活自立群では、階段昇降と整容のうち義歯の洗浄に介助を要した者が1人ずついた他は全項目で自立の状態であった。これに比較し寝たきり群では入浴と階段昇降では全員が、車椅子からベッドへの移乗、整容、歩行、トイレ動作で6~7割が、着替え、食事で4~5割が介助を要していた。全体的に見ると約半数の者が日常生活動作上全ての項目で部分介助ないし全介助が必要な状態であった。しかし排泄コントロールについては排便、排尿とも9人中4人が失禁なし、3人が時に失禁ありの状態でかなりコントロールが保たれている状態であった。

IADL は、生活自立群では8点満点中4点、寝たきり群では1.4点で差が顕著だった。詳細については表2―3に示す。生活自立群では、財産取り扱い能力は小銭の管理程度、旅行などの移送は付き添いがあれば全員可能な状態であった。電話は半数が自分からかけられる状態、買い物、洗濯、薬の管理は3割程度の人が可能、<家事を一人でこなす>は独居で雑貨店を営んでいる事例1人のみで、食事の準備はできるレベルが最も低かった。事例的に見ると3人は薬の管理、洗濯、小銭の管理ができる状態であった。このうち<自分から電話をかける>のは2人で家事を自分でこなす事例はここに含まれていなかった。一方寝たきり群では、移送は介助により旅行できるが7割、小銭の管理は約半数が可能な状態であった。電話は3割が<電話は自分からかけないが出られる>状態、買い物は<自分で小額の買い物はできる>、<準備された薬を飲むことに責任が持てる>が各1人であった。以上のように寝たきり群では殆どの項目で介助を必要としていることがわかった。

コミュニケーションADLは、生活自立群では話言葉により日常身近な人以外との間でも意志の伝達や情報の理解が可能な状態であるが、寝たきり群では話し言葉によるコミュニケーションが可能な人は半数以下で、基本的要求のみのコミュニケーションしかできない人とコミュニケーション不能の人で3分の1を占めた。生活自立群の視力は、<普通(日常生活に支障がない)>から<目の前の視力確認表の図が見える>レベルであったが、寝たきり群では、普通はなく、<ほとんど見えない>と<見えているのか判断不能>で3分の1を占めた。聴力は視力に比較すると両群とも機能低下が進んでいた。

身体機能について以上を総括すると生活自立群においては、基本的ADLは自立しており、聴力がかなり低下してはいるが意志の伝達や情報の理解は話し言葉で可能な状態にある。しかし手段的ADLは程度の差はあれ自分でできないことがある状態であった。寝たきり群については基本的ADLの低い者ほど手段的ADLも低い傾向にあった。コミュニケーション能力については、ADLの低下と必ずしも一致せず個人差が大きかった。

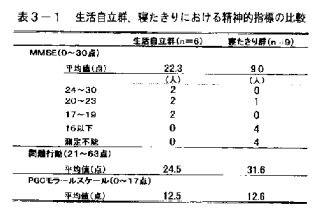

3. 精神的指標の比較(表3-1)

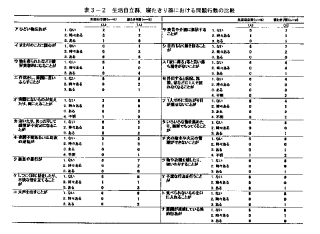

精神機能は、MMSE の平均得点が生活自立群では22.3点(最高29点、最低17点、)で、寝たきり群では9点(最高21点、最低0点)だった。その内訳については、MMSE の痴呆と非痴呆のカットオフポイントが文献により23/24 (2)、20 (3)、16/17 (4)と異なるため、これらのポイントで分類して示した。その結果で、自立群は全員17以上であるが寝たきり群は1人を除き全員痴呆の範疇で、しかもそのうちの4人は測定不可能であった。痴呆による問題行動は、21項目の3段階評価(21~63点)で、生活自立群では問題行動が殆どないに近い24.5点であったが、寝たきり群でも半数の項目の問題行動が時々ある程度の31.6点であった。問題行動の種類とその頻度については表3―2に示した。すなわち生活自立群ではひどいもの忘れが6割強の人に時々あるかある状態であったが、その他の項目では問題行動が常時ある者はいなかった。寝たきり群では、ひどい物忘れは殆どの者にあり、もの取られ妄想、感情の不安定、同じ話や不快音、「家に帰る」と言って落ち着きが無いが半数に、作話、幻視、夜間不眠、外出して家に1人で戻れなくなる、1人で外に出たがり目を離せないが3割強に見られた。

PGC モラールスケールの生活自立群の平均得点は12.5点であったが、寝たきり群では4人が痴呆のために測定不可能で、実施できた5人の平均得点は12.6点で生活自立群と同程度であった。

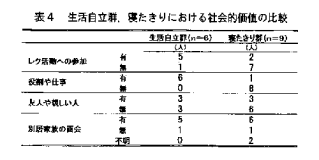

3. 社会的側面の比較(表4)

社会的側面では、生活自立群は寝たきり群に比較して、レク活動への参加と、役割や仕事のある人が顕著に多かった。その生活ぶりは、独居で雑貨店を営んでいる、毎日糸つむぎをして収入を得ている、老人会の集まりで踊りや民謡を楽しんでいる、宗教的集会を自宅で持っている、日課として散歩や動植物の世話をしているなどであり、活動性が高かった。しかし友人や親しい人の有無と別居家族の面会の有無の項目では両群に明らかな差はなかった。別居家族の面会が無しとなっているのは生活自立群の老夫婦と寝たきり群の1例で両方とも娘が本土に住んでいるため日ごろ面会が無いものであった。

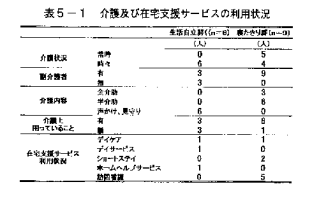

4. 介護及び在宅支援サービス利用状況(表5-1)

1)介護に関しては、生活自立群では、声かけや見守り程度の介護を時々受けている状態で、半数に副介護者がいた。一方寝たきり群では常時の介護を要する人が半数を超え、全員に副介護者もいて、全介助ないし半介助の介護を受けていた。このように自立群ではかなり自立した生活をしており、寝たきり群では、主・副介護者の介護によって支えられて生活が成立していた。

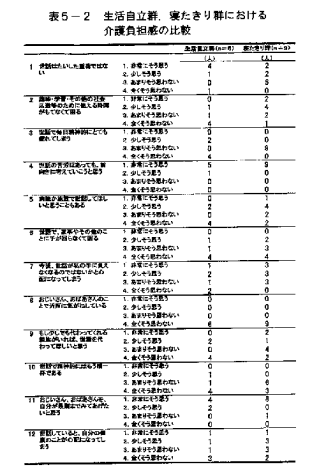

2)介護負担感の結果を表5-2に示す。この中から介護者の世話に対する受け止め方や態度について見てみると、<世話はたいした重荷ではない>の問いに、生活自立群ではそう思う5人、そう思わないが1人で、この1人は老夫婦世帯で夫を介護している88歳の妻だった。一方寝たきり群では、そう思うは4人で、そう思わないが5人でほぼ同数であり、介護者の年齢や居住形態および被介護老人の寝たきり度との関連性は特徴的ではなかった。<病院や施設で世話して欲しいと思うことがある>に対し、生活自立群ではそう思うが2人、そう思わないが4人で、寝たきり群ではそう思うが5人、そう思わないが4人だった。介護に対する態度としては、<世話の苦労があっても、前向きに考えていこうと思う>と<おじいさん/おばあさんを自分で最期まで見てあげたいと思う>の項目で生活自立群、寝たきり群とも殆どの者が、非常にそう思うまたはそう思うと肯定的に返答していた。以上の結果から、介護負担感の程度にかかわりなく、殆どの介護者が状況を前向きに捉えて介護をしていることが推察された。

3)在宅支援サービスの利用については、生活自立群では老夫婦世帯の1例のみが是非利用したいと希望し、寝たきり群では6割強が是非ないしできればと希望していた。これらの希望に対し実際の利用状況は、生活自立群ではデイケア、デイサービス、ホームヘルプサービスが各1人、寝たきり群では、デイケア1人、ショートステイ2人でいずれも利用が少なかった。ホームヘルプサービスを利用していたのは生活自立群の老夫婦世帯であった。訪問看護については、保健婦による訪問看護指導も合わせると寝たきり群の約半数の人が利用していた。

4. 家族から聞かれた介護に関する言葉

高齢者を介護する家族の気持ちはその日の双方の健康状態や状況によって左右されるであろうが、2回目の調査時に質問したところ次のような言葉が聞かれた。生活自立群の介護者からは、自立しているので介護の手間はかからないと捉えている言葉だけでなく、百歳まで健康でいる母親に対する驚きや賞賛の言葉も聞かれた。寝たきり群の家族からは、「自分の子供を育ててもらった、可愛がってもらったから、その分面倒を見るのは当然」、「施設で長生きしても意味が無い、自宅で家族に囲まれて長生きしないとね」に代表される歴史をふまえた家族間の愛情や絆の強さを示す言葉、「世話に手間がかかり、自分のことができなくなったが、自分のやるべきことだと思っている」という当然の役割や義務と捉えた言葉が聞かれた。

IV 考察

世界保健機関(WHO)は、高齢者の健康水準には、罹病率などの健康指標に代えて、日常生活を営む上で必要とされる生活機能が自立しているかどうかを用いることを提唱し、さらに「生活機能は多面的であるため、評価に際しては日常生活動作能力、精神状態、身体的健康、社会的健康、経済的健康などの各方面について、包括的に評価すべきである」と提言している。

この提言にしたがって対象の百歳老人を評価してみると、対象老人の4割(6人)は、寝たきり度が生活自立のレベルにあり、日常生活動作能力、精神状態において、かなりレベルの高い健康を維持しており、身体的健康は医学的にも主観的にも安定し良好な状態にあることがわかった。今回は経済的健康については検討しなかったが、社会的健康についても良好な状態であった。残り6割(9人)は寝たきり群に分類されたが、そのうち3人は準寝たきりであった。寝たきり群は生活自立群に比較すると日常生活動作能力、精神状態のレベルが劣っていたが、誰も入院を必要とするような健康問題はなく、また家族で介護できないような介護上の問題も少なく、介護基盤も備わっていた。すなわち対象老人の在宅での生活は、老人側の生活機能のレベルとそれを補う介護によって成り立っていることが示唆されたので、この2つの側面から考察する。

1. 対象老人の生活機能について

生活自立群の基本的ADLは、ほぼ全ての項目を自立して行える状態であったが、手段的ADLではできない項目があった。これは日常生活を自分の力で行えるためには、基本的日常生活能力だけでなく、コミュニケーション能力や状況を判断する認知能力、社会的環境など複合的要素が関連していることを示しているといえよう。手段的ADLのうち6人全員が行えた項目は小銭の管理、半数が行えたのが電話、薬の管理、洗濯であったこと、独居で雑貨店を営んでいる事例が家事を1人でこなしていたことに注目すると、生活上是非とも必要であるか自分で行いたい項目はできているが、買い物、食事の準備、家事などのように、家族にやってもらえるかまたは社会の慣習で高齢者の役割と考えられていない項目では、やらないでいるうちに廃用性にできなくなっていることが考えられる。この群は全員45m以上の歩行は可であるが、自分で車を運転したり、タクシーや公的輸送機関(沖縄ではバス)を利用して遠出ができる状態ではないので日常的な買い物は家族に依存せざるを得ないのであろう。小銭を自分で持ち、必要な小額の買い物をしたり、孫に小遣いをやったりする行為は、超高齢であっても自分でやりたいだろうし、家族内での地位を保つ上でも重要なことと考えられる。コミュニケーションは話し言葉で意志の伝達や情報の理解が可能であった。コミュニケーションや認知に深く関係する視力や聴力は、視力よりも聴力が低下しているものの、あるレベルを保っていた。認知能力については、Ogura らが沖縄の65歳以上の地域老人及び施設老人の痴呆の出現率推計の研究

(4)で用いた16/17を痴呆・否痴呆のカットオフポイントとして評価すると全員痴呆はない状態であった。痴呆の出現頻度は加齢とともに増加することが統計上示されているが、百歳老人の認知能力のレベルを示すデータは殆ど無い。生活自立群はMMSE得点と問題行動調査の結果および面接時の応答から判断して、認知能力はかなり良いレベルにあると言える。

寝たきり群では、基本的ADLは生活自立群に比較して低下しているが、レベルに個人差が大きかった。コミュニケーション ADL、視力、聴力、認知能力はいずれも生活自立群より機能低下が顕著だった。全体の対象数が少ないため有意差検定は行っていないが、基本的 ADLが高い群が、手段的 ADL やコミュニケーション能力、認知能力が良いという結果だった。ADLと知的機能にはある程度の相関があるといわれており、鈴木は沖縄県の百歳老人(百寿者)における知的機能と身体機能の関連性について、知的機能と身体機能の間に一定の関連があることと、聴力、視力も知的機能と有意な相関があることを指摘し、聴力は視力より低値を示した

(5)と述べているが、今回の結果は個人的に見ると例外はあるが、生活自立群と寝たきり群の比較においては一致している。

社会的健康は、社会活動性や役割・仕事は日常生活動作能力やコミュニケーション能力、認知能力に大きく左右されるので、生活自立群と寝たきり群で差が出てくるのは当然と思われるが、生活自立群の社会活動性には目を見張らされるものがあった。鈴木らは沖縄百寿者(百歳老人)の ADL の変遷の研究の中で、「かつて百寿者には遺伝的エリート集団の感があった。しかし最近では、それらは百寿群のごく一部を占めるにすぎず、むしろ大半の百寿者は一般の老化の延長線上にあり、病的老化で修飾された一般老人である。一般老人でもケアが適切、且つ十分であれば百寿がえられると考えられる。」

(6)とと述べているが、これらの人々の生活ぶりを見る限り、加齢による緩やかな変化はあるものの、健康で生活自立度の高かった70歳台の生活がそのまま続いているような感じを受ける。寝たきり群においては社会活動性や役割性は当然低下しているが友人や親しい人の存在、別居家族の面会による社会的交流は保たれており、生活自立群と、明らかな痴呆を除いた寝たきり群のPGC得点は同レベルであった。前田らに (7)よればPGC得点に影響を与える因子として健康水準, ADL, 収入, 年齢、配偶者の有無、住宅環境,

社会参加, 教育暦などがあげられるが, そのうち強い影響を与えるのは健康水準とADLである。直井 (8)は調査の結果、「健康レベルが同程度の者だけにそろえてみても、交際頻度が高い者でPGC得点が高いということが明らかになった」と述べている。寝たきり群の介護期間が最長でも6年であることから、全員が超高齢になるまで健康で自立した生活が可能だったことと、人々との交流が多いことがPGCの得点に反映されており両者の見解と一致していると言えよう。

以上の結果から寝たきり群は日常生活動作能力、精神状態では生活自立群より劣っているが、主観的幸福感や生きがいにおいては決して劣っておらず、それには人々との交流が大きく関連していることが示唆された。

2. 介護と家族関係について

前項で述べたように生活自立群の Barthel Index 得点は満点に近かったが、このスコアが満点であっても全く自力で生活できることを示すわけではない。手段的 ADLにおいて買い物や食事の準備を全般的に自分で行っている者は一人もいなかった。そして生活自立群の全員が声かけ、見守り程度の介護を時々必要としていた。老夫婦の事例では、1年前までは娘が家にいて家事をしていたが現在は88歳で病弱な妻が百歳の夫を介護している。週3日ホームヘルパーが導入されており、ホームヘルパーの援助は生活上不可欠な状態であった。これらの事実は日常生活を自分の力で行えるためには、基本的日常生活能力とともに、コミュニケーション能力や認知能力との関連性の強い手段的ADLが必要であること、そしてそれらの能力が不充分である場合には家族や社会からの支援が在宅で生活を続けられるかどうかの鍵となることを示しているといえよう。

寝たきり群では半介助から全介助を要していたが、介護の必要性や在宅支援サービス利用希望にもかかわらず、訪問看護以外は利用が少なかった。その理由として、日常生活動作能力の低下が比較的軽かったことや、痴呆はあっても問題行動が少なかったことと副介護者の存在によって現状では介護が賄えていたことが考えられる。介護負担感の調査から、世話はたいして重荷ではない、最期まで見てあげたいと回答し、世話を前向きに捉えていた介護者が多かったことにも大いに関係していると考えられる。介護負担が1人の介護者に集中する場合には外部からのサービスを受けているが、家族が介護を補い合って行ける状況ではむしろ自分たちで介護をして行こうという姿勢が示されていた。介護者の会話からはこれらの回答を裏付ける言葉が聞かれ、その背後に沖縄の百歳老人とその子らが経験してきた、大家族や拡大家族の中で助け合いつつ生きてきた時代とその中で培われた精神や家族の絆がうかがえた。その基盤となっているのは、小地域社会で強い協力、協働、連帯の精神で結ばれ、困っている人がいれば何はともあれ手を差し伸べる沖縄の文化

(9)とであろう。

前述の鈴木らの「一般老人でもケアが適切、且つ十分であれば百寿がえられると考えられる。」

(6)との言及どおり、対象の百歳老人は殆どが家族に十分な介護力があり、介護力が不充分な場合には在宅支援サービスによって補完されている状態であった。しかし十分な介護力は副介護者を確保できる家族構成や介護者の意識から産まれていると推測された。現在沖縄でも家族構成が変化し核家族化が進行しているので、介護の形は変わらざるを得ないであろうが、今後は家族の枠を超えて助け合えるような、沖縄の文化と精神を生かした地域のネットワークとケアシステムの構築が期待される。

V 結論

1)対象者の4割は寝たきり度は生活自立で、日常生活動作能力、精神状態、身体的健康、社会的健康のレベルにおいて、総合的にかなり良好な状態であり、見守り程度の介護で自宅で生活ができていた。

2)6割は準寝たきりから寝たきりの状態で、総合的健康度では生活自立群より劣り、個人差が大きかった。全員が半介助以上の介護を必要としていた。

3)明らかな痴呆を除いた寝たきり群のPGC得点はADLレベルが低いにもかかわらず生活自立群と同程度に高かった。その要因として、介護を受けるに至るまでの健康で自立した生活の長さと現在も保たれている対人交流との関連性が示唆された。

4)在宅生活維持を可能としている老人側の要因として、身体的に健康であること、基本的 ADL を含む包括的生活機能のレベル低下が重度ではないこと、痴呆による問題行動が少ないことが示唆された。

5)寝たきり群の介護者側の要因として、介護者の代替者がいること、介護者の介護への積極的な態度、訪問看護及びその他の在宅介護サービスによる支援が示唆された。

6)在宅支援サービス利用の希望が多いにもかかわらず訪問看護以外の利用が少ない理由としては、介護の代替者がいることによって介護が現在は賄えていることに加えて、介護者自身の介護についての受け止め方や、百歳老人とその家族が経験してきた沖縄の社会のあり方やそこで培われた精神や家族の絆が関連していると考えられた。

今回の調査は15例にすぎないが、上記の結果は、百歳という超高齢に至るまで、生活機能上良好な状態で在宅生活が維持できること、また機能が低下しても、その低下レベルが重度でなく介護の環境が整っていれば、満足した状態で在宅生活ができることの可能性を示している。今後の課題は、生活機能が自立から寝たきりへ、さらに施設生活に移行する要因について明らかにすることである。

(この研究は、大和證券ヘルス財団の調査研究助成を受けて行った。)

文献

1)Granger, C. V., Albrecht, G. L. and Hamilton,

B. B. : Outcome of comprehensive medical re-habilitation:Measurement by PULSES profile and the Barthel index. Archives of

Physical Medicine and Rehabilitation, 60, 145-154, 1979.

2)小澤利男, 江藤文夫, 高橋龍太郎:高齢者の生活機能評価ガイド, 39, 医歯薬出版, 1999.

3)佐々木英忠:系統看護学講座 老年看護 病態・疾病論, 82, 医学書院, 1999.

4)Ogura C., Nakamoto H., Uema T., et al.:

Prevalence of Senile Dementia in Okinawa, Japan, International Journal of

Epidemiology, 24(2), 378-380,

1995.

5)鈴木信:データでみる百歳の科学, 74, 大修館書店, 1999.

6)鈴木信, 秋坂昌史, 安次富郁哉, 比嘉かおり, 野崎宏幸:沖縄百寿者のADLの変遷に関する研究, 老年医学会誌, 32, 416-423, 1995.

7)前田大作:老年者のQuality of Life―社会的側面から, Geriatric Medicine, 26, 922‐926, 1988.

8)直井道子:都市居住高齢者の幸福感―家族・親族・友人の果たす役割, 総合都市研究, 45, 69-95, 1992.

9)矢口雄三:沖縄の「シマ社会」―地域福祉活動の条件を探る―, 日本赤十字秋田短期大学紀要, 1, 3-10, 1996.

リハビリテーションのゴールと訪問看護

あいち診療所野並 畑 恒土

|

1996年7月 |

|

はじめに

当診療所の在宅医療

2)在宅医療の成立条件 在宅医療における訪問看護の位置づけ

まとめ

|

|

摂食・嚥下障害へのアプローチ |

|

嚥下機能の評価の方法について述べてみたい. |

|

特養ホームの嚥下障害の実態 |

|

表1:特別養護老人ホームにおける嚥下障害の実態 |

|

・流涎 |

22% |

|

・食べるのが遅い |

22% |

|

・飲み込みが困難 |

20% |

|

・飲み込むときにムセや咳が出る |

20% |

|

・食べ物が舌の奥や喉に引っかかる |

14% |

|

・喉に詰まった感じがする |

12% |

|

・口から食べ物がこぼれる |

10% |

|

・固形物の方が水分より飲み込みにくい |

10% |

|

・水分の方が固形物より飲み込みにくい |

10% |

|

・飲み込む前にムセたり咳き込んだりする |

4% |

|

・しばしば肺炎や気管支炎を繰り返す |

4% |

|

・口の中に食べ物が残る(歯と頬の間) |

4% |

|

・痩せた |

2% |

|

(複数回答) |

|

嚥下障害患者の発見の糸口になるその徴候はどのようなものかというと,表1に挙げた症状とその発現頻度が嚥下障害患者の訴えでもあるので,注意して観察したい.問診票の項目の、①飲み込みが困難、②飲み込む時の痛み、③ムセる、④咳き込むなどに加えて、鼻からの逆流の確認も重要である。さらに、誤嚥性肺炎・窒息・脱水などの既往歴の情報を確認すること、またそれらの情報とともに、水分と固形物のどちらの形状が嚥下しやすいかの確認は、鑑別診断として有効である。さらに食物形態、食事の所要時間、食事回数、摂取量といった点についても情報を確認しておくことを忘れてはならない. |

|

表2:特養ホームにおける食事形態の実態 |

|

・きざみ食 |

68% |

|

・ミキサー食 |

16% |

|

・普通食 |

12% |

|

・経鼻的経管栄養(NG法) |

2% |

|

・中心静脈栄養(IVH) |

0% |

|

・その他 |

2% |

|

表2に特養ホームの食事形態の実状を記したが,"きざみ食"での対応が非常に多く,一般的に細かく刻むと食べやすいという誤った捕らえ方が現場に強く見られるのがよくわかる.舌の麻痺等のため食塊形成能の低下したケースや,送り込み障害がある場合,"きざみ食"はかえって誤嚥の原因ともなり,調理の形態も機能に合わせた内容とすることが大切であるが,栄養職員との細かなコミュニケーションが重要である. |

|

嚥下障害の評価 |

|

表3 嚥下障害患者の評価法(発話メカニズム検査) |

|

大項目 |

小項目 |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Ⅰ.呼吸機能 |

1 |

呼吸数/1分 |

|

|

|

|

|

|

2 |

最長呼気持続時間 |

|

|

|

|

|

|

3 |

ローソク消し |

|

|

|

|

|

Ⅱ.発声機能 |

4 |

最長発声持続時間 |

|

|

|

|

|

Ⅲ.鼻咽喉閉鎖機能 |

5 |

/a/発声時の視診 |

|

|

|

|

|

|

6 |

口蓋反射 |

|

|

|

|

|

|

7 |

Blowing時の鼻漏出 |

|

|

|

|

|

Ⅳ.構音運動機能 |

8 |

口唇の安静時 |

|

|

|

|

|

a.安静時の状態 |

9 |

舌の安静時 |

|

|

|

|

|

|

10 |

下顎の安静時 |

|

|

|

|

|

|

11 |

歯の状態 |

|

|

|

|

|

|

12 |

咬合状態 |

|

|

|

|

|

|

13 |

義歯適合状態 |

|

|

|

|

|

b.運動範囲 |

14 |

上唇をなめる |

|

|

|

|

|

|

15 |

下唇をなめる |

|

|

|

|

|

|

16 |

舌の右移動 |

|

|

|

|

|

|

17 |

舌の左移動 |

|

|

|

|

|

|

18 |

舌尖の挙上 |

|

|

|

|

|

|

19 |

硬口蓋をなめる |

|

|

|

|

|

|

20 |

右の頬を押す |

|

|

|

|

|

|

21 |

左の頬を押す |

|

|

|

|

|

|

22 |

頬をふくらませる |

|

|

|

|

|

|

23 |

口唇の閉鎖 |

|

|

|

|

|

|

24 |

口唇を引く |

|

|

|

|

|

|

25 |

口唇の突出 |

|

|

|

|

|

c.反復運動での速度 |

26 |

舌の突出-後退 |

|

|

|

|

|

|

27 |

舌の左右移動 |

|

|

|

|

|

|

28 |

連続舌打ち |

|

|

|

|

|

|

29 |

口唇の開閉 |

|

|

|

|

|

|

30 |

下顎の挙上-下制 |

|

|

|

|

|

Ⅴ.摂食機能 |

31 |

流涎 |

|

|

|

|

|

|

32 |

取り込み |

|

|

|

|

|

|

33 |

咀嚼 |

|

|

|

|

|

|

34 |

嚥下 |

|

|

|

|

|

|

35 |

ストローで吸う |

|

|

|

|

|

発話は我々がコミュニケーシヨンの表出手段として最もよく使うものである.例えばわれわれが「りんご」という単語を音声表出するためにはまず頭の中で「りんご」の意味概念を想起する.そしてその意味概念に対応する音形をひっぱりだしてくる.日本語ならりんご,英語ならappleとなる.この段階を言語学的段階という.そしてそれぞれの音を発声発語器官を動かすことによって実現していくことになる.この段階を生理学的段階という.発話の障害には①ろれつがまわらない,②違う語音がでる,③はなしがはっきりしない,④鼻声がひどい.⑤声がちいさい,⑧話し方がはやすぎる,⑦声がおかしいなどの症状がみられる.日常では声とことばは同義として使われことも多いが,ここでは声とは声質のことでかすれたりがらがらしていたりするのが声の異常である.ことばとは実際に話される日本語のことである.発話は声もことばも含めたものになる. |

|

|

|

|

|

写真1 軟口蓋の健側偏位 |

写真2 口唇の下垂 |

写真3 舌突出時の患側偏位 |

|

参考文献 |

日本呼吸管理学会誌 Vol.13 No.1 2003 より

![]()

光ヶ丘病院

大和 寿久 豊田 恒良 湊 麻由美

はじめに

COPDでは呼吸苦、易疲労性、意欲の低下が運動療法をすすめる上で主な阻害因子となる。長期臥床になると筋萎縮、関節拘縮などのいわゆる廃用症候群が加わり、寝たきりとなることが少なくない。運動療法は呼吸苦、運動耐久性、QOLを改善させるのに効果的であることは知られ、COPDの患者には効果的な治療として確立されている。しかしながら、長期臥床したCOPDの患者にも運動療法が有効であることは今でも知られていない。そこで今回、呼吸苦とADLの改善につながった2症例を報告する。

対象

平成13年に入院した長期臥床によりADLが低下したCOPDの2症例である。

方法

運動療法としてADL訓練、歩行、ストレッチ、下肢筋の強化を行なった。パルスオキシメーターでSPO2 85%以下または新Borg scale 5以上になったら運動療法は中止した。

呼吸苦(Borg scale)、ADL(Barthel index)、筋力(Daniels法)を評価し比較検討した。

症例1

86歳 男性 20歳~50歳過ぎまでの約30年間タバコを40~50本/日喫煙していた。在宅酸素療法を含む加療・経過観察を行っていた。経過中、気道感染を契機に呼吸不全の増悪を来たし、入退院を繰り返していた。平成12年9月25日に呼吸不全の増悪があり某病院に入院したがADLが徐々に低下し寝たきりとなる。同時に肺炎を繰り返し、一時意識障害・摂食障害が続く時期があった。リハビリ目的にて平成13年3月26日当院に入院した。運動療法は平成13年3月27日より開始した。平成13年5月3日ポータブルトイレを自力で使用しようとして転倒して右第6肋骨骨折となる。平成13年7月28日より一般浴槽で入浴可能となる。平成13年9月22日自宅へ退院した。

症例2

76歳 女性 喫煙歴はなし。慢性呼吸不全が平成13年11月初旬より増悪し、寝たきりとなり同年11月9日某病院に入院する。症状安定し、元の介護療養病院に戻る。治療困難なため平成13年12月3日当院に入院した。入院2日目に肺梗塞を発症し、PH 7.48 PaO2 37torr PaCO2

32torr(酸素6L/分投与マスク使用)と急激に悪化した。運動療法は12月8日より寝返り訓練を開始した。病状安定し、平成14年3月8日介護療養病棟へ転棟した。

結果

血液ガス

|

症例1 |

|

|

入院時 |

PH7.42

PaO267torr PaCO240torr(酸素3L/分) |

|

退院時 |

PH7.43

PaO266torr PaCO244torr(酸素3L./分) |

|

症例2 |

|

|

入院時 |

PH7.42

PaO289torr PaCO244torr(酸素1L/分) |

|

転棟時 |

PH7.43

PaO259torr PaCO241torr(酸素3L/分) |

呼吸苦

|

症例1 |

症例2 |

||

|

入院時 |

Borg scale7 |

入院時 |

Borg scale2 |

|

退院時 |

Borg scale2 |

転棟時 |

Borg scale1 |

|

ベッド上での起き上がり動作で評価 |

|||

筋力(Daniels法)

|

筋肉名 |

症例1 |

症例2 |

||

|

入院時 |

退院時 |

入院時 |

転棟時 |

|

|

腹斜筋 |

2 |

4 |

4 |

4 |

|

腹筋 |

2 |

4 |

3 |

4 |

|

腸腰筋 |

3 |

4 |

3 |

4 |

|

大腿四頭筋 |

3 |

4 |

3 |

4 |

|

中臀筋 |

3 |

4 |

3 |

4 |

|

膝関節屈筋群 |

3 |

4 |

3 |

4 |

ADL(Barthel Index)

|

症例1 |

症例2 |

||

|

入院時 |

20/100 |

入院時 |

20/100 |

|

退院時 |

80/100 |

転棟時 |

60/100 |

1. 呼吸苦と体幹、下肢の筋力、ADLは改善した。運動療法は長期臥床によりADLが低下したCOPDに対して効果があった。

2. SpO290%以下になったら運動療法を中止している報告があるがSpO285%以上で運動療法は可能であった。

考察

長期臥床したCOPDは呼吸苦、廃用性筋萎縮、関節拘縮等のため寝たきりになり易い。呼吸苦の減少とQOLの改善が呼吸リハビリテーションの重要なゴールの一つである。2症例とも呼吸苦と体幹、下肢の筋力は改善し、ADLは向上した。酸素療法を受けている長期臥床によりADLが低下したCOPDでも転倒・感染に留意し、積極的に運動療法を施行することにより呼吸苦と体幹、下肢の筋力、ADL改善は十分可能であると考える。パルスオキシメーターでSpO2を計測することで客観的に呼吸苦を評価可能であり、安全に運動療法を施行する上で重要だと考える。SpO290%以下になると運動療法を中止している報告が多数あるが、2症例ともSpO285%以上で運動療法を施行できた。運動療法を施行する上で許されるSpO2の下限を検討する必要性が示唆された。しかし、症例数が少ないので継続して検討する必要がある